O legado de 400 anos que ilumina o presente

O silêncio das ruínas das reduções jesuítico-guaranis – aldeias organizadas e autossuficientes, criadas pelos padres jesuítas para evangelizar – carrega algo de misterioso e grandioso, pois revelam que houve opções que não tivemos coragem de tomar, e que exigem que respondamos: por que celebramos 400 anos dessa história?

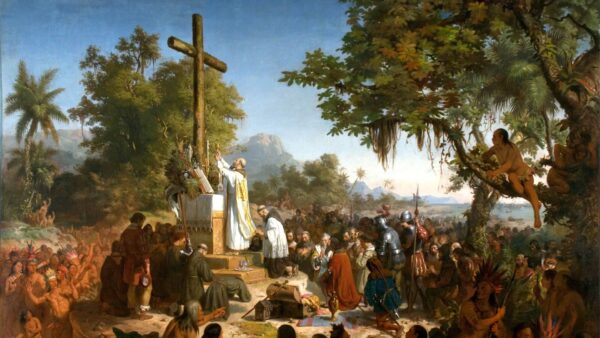

No verde que abraça as pedras das igrejas históricas derrubadas pela ganância das coroas ibéricas, no vento que atravessa as antigas construções centenárias que guardam a memória do passado e nas pedras que falam de fé, de dor, do esforço por um novo destino, quatrocentos anos se passaram desde que os missionários plantaram uma cruz no Sul do Brasil. Esse legado não é apenas histórico. É memória viva, presença que interpela e nos convida a caminhar.

Crédito: domínio público

A chegada dos Jesuítas no Brasil

Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, em 1549, não vinham apenas para anunciar a doutrina, mas para encarnar, no chão da história, as bases para uma sociedade cristã revigorada no Tupãñe’ẽnga (Palavra de Deus). Para o Padre Manuel da Nóbrega (1517-1570), era evidente que os missionários tinham que se adaptar aos costumes e usos locais, mas, com a palavra e o exemplo, fazer da “vida boa” proclamada nos Evangelhos o itinerário da “boa nova de salvação”.

Leia mais:

.:Brasil, terra de Santa Cruz: é hora de invocar a cruz do Senhor

.:Descubra o que não lhe contaram sobre a história do Brasil

.:A primeira Santa Missa no Brasil

Neste contexto, em pouco mais de três meses após chegar ao Brasil, os jesuítas deixam sua primeira igreja construída em pau-a-pique na Bahia e passam a peregrinar entre as aldeias no recôncavo baiano.

O cristianismo como resposta às expectativas e esperanças

A Companhia de Jesus assumiu o compromisso de traduzir, assimilar e construir coisas novas, apresentando o cristianismo como resposta às expectativas e esperanças das populações locais. Um desses conteúdos assimilados entre os guaranis dará corpo ao sonho chamado “terra sem males”. O esforço inicial operado por José de Anchieta (1534-1597) chamará seu Catecismo Tupi de “Diálogo da Fé” (1556).

Esse instrumento foi fruto de um trabalho continuado de gerações de jesuítas, intérpretes e missionários dedicados à língua e seus destinatários. Neste contexto, a catequese buscou conhecer, dialogar e inculturar, não apenas substituir, suprimir ou impor.

Padre Manuel da Nóbrega, s.j: “diálogo da conversão do gentio”

O diálogo da fé nem sempre foi constante ou linear, sendo mais duradouro quando trazia algum ganho tecnológico para o gentio. Na obra “Diálogo da Conversão do Gentio” (1570), escrita pelo Padre Manuel da Nóbrega (1517-1570), discutem o escolástico Gonçalo Alves, mestre na língua, e o irmão Matheus Nogueira, ferreiro habilidoso, sobre a estratégia para a conversão.

Enquanto um reclama da inconstância dos indígenas e sua pouca perseverança, o outro diz que converte muito mais gente, mesmo sem falar a língua, quando os indígenas vêm lhe pedir anzóis. Fica claro que o papel dos jesuítas nas missões não se reduz ao serviço da fé, mas para a longevidade do diálogo, inclui-se o aporte técnico-científico.

As dificuldades dos missionários eram tantas que, em alguns momentos, se pensou que a missão era como “vinha estéril”. Padre Manuel da Nóbrega (1517-1570) sabia que as mudanças que precisavam acontecer demandariam tempo. Na obra “Diálogo da Conversão do Gentio” (1570), ele deixa claro que os frutos da catequese só seriam perceptíveis a partir da quarta geração de convertidos.

Contudo, mesmo diante das dificuldades, havia um grupo de indígenas que parecia mais preparados para recepcionar a catequese.

Para caminhar em sua direção, fundam um entreposto missionário em Piratininga (atual São Paulo), enquanto não pode ultrapassar os limites imperiais do Tratado de Tordesilhas (1494) e ir aos guaranis (Paraguai).

Pe. Felipe de Assunção Soriano, S.J.